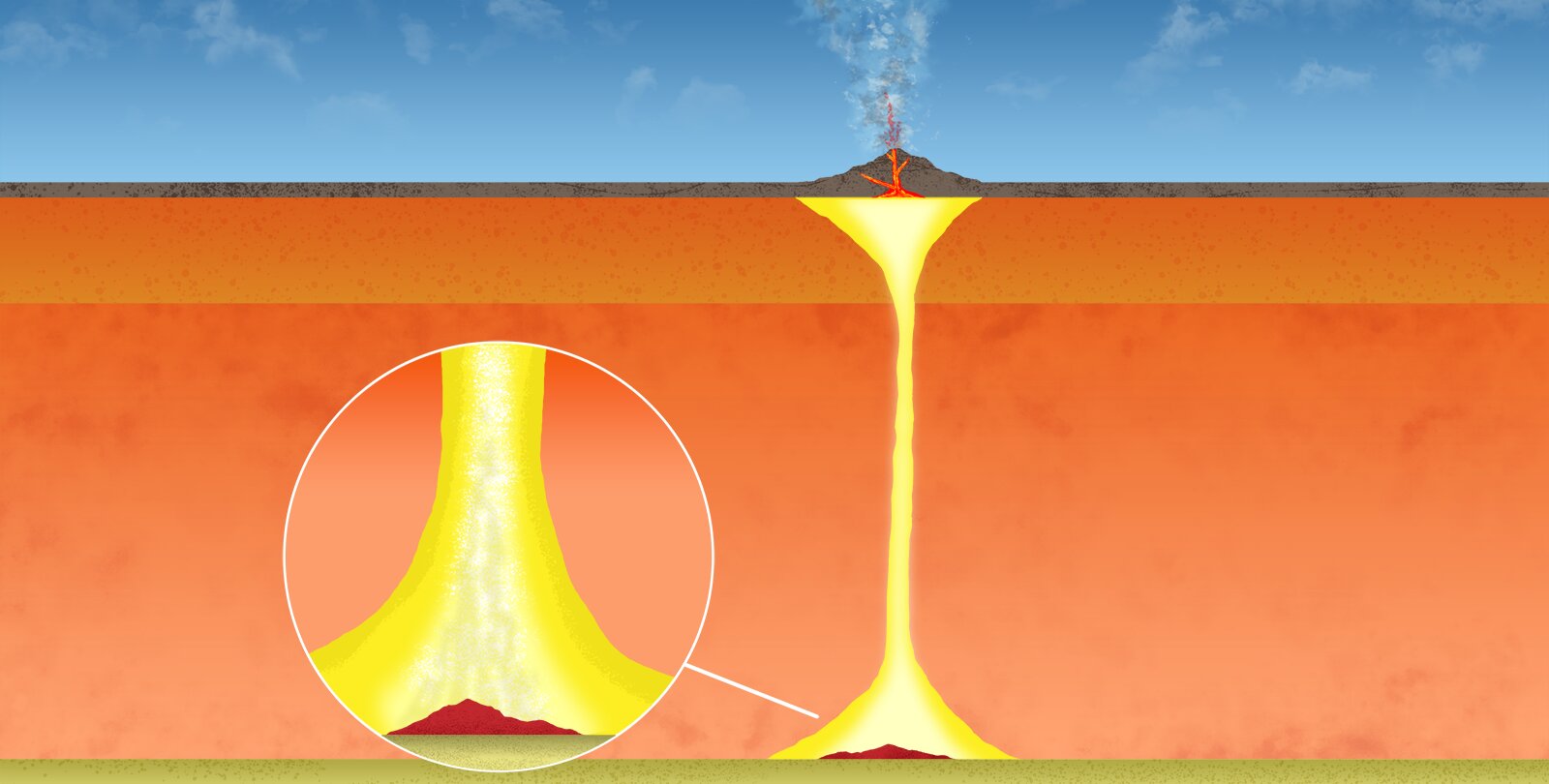

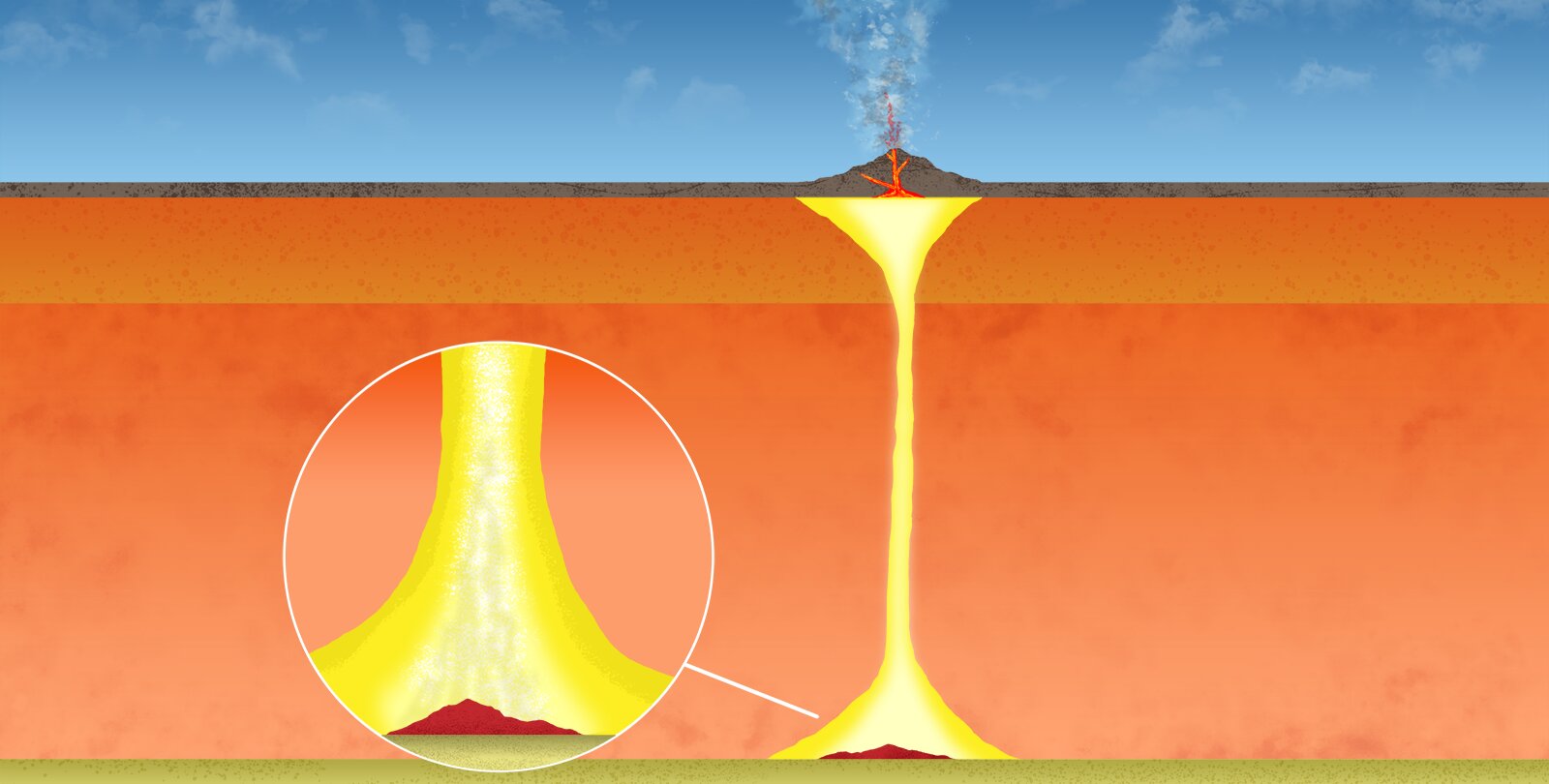

地幔底部附近富含鐵的山區(暗紅色)影響了到達地表並形成火山活動的地幔柱的上升流。信用:uux.cn/加州理工學院

(神秘的地球uux.cn)據加州理工學院(Lori Dajose):地核-地幔邊界(CMB)是地球鐵金屬地核和地核上方厚厚的地幔岩石層之間的界麵。這是一個極端的世界——數千華氏度的溫度和超過地球表麵壓力一百萬倍的壓力。雖然它可能看起來離我們地球表麵的環境很遠,但來自CMB的物質羽狀物可以在幾千萬年內向上穿過地球,影響我們居住的地表世界的化學、地質結構和板塊構造。

盡管科學家們不能到地球中心去研究CMB,但他們可以通過測量地震來獲得關於地球表麵下存在什麽的線索。地震波以不同的速度傳播,這取決於它們穿過的物質,這使得研究人員可以利用地震信號來推斷地表深處的情況。這類似於超聲波使用聲波在人體內部成像。

最近的研究表明,地球地幔的底部實際上是複雜和不均勻的——特別是,在一些類似山脈的區域,地震波會神秘地變慢。這些被命名為超低速度區(ULVZs)的氣泡是由加州理工學院的Don Helmberger首先發現的,有幾十公裏厚,位於我們腳下約3000公裏處。

威廉·e·萊昂哈德礦物物理學教授詹妮弗·傑克遜說:“因為我們不能簡單地下到CMB並進行測量,所以對於一個對我們星球的演化如此重要的區域,有許多懸而未決的問題。”“ULVZs為什麽存在,它們是由什麽組成的?關於地球是如何演化的,該區域在地球動力學中扮演了什麽角色,它們教給了我們什麽?在CMB的極端條件下,液滴是固態還是熔融態?”

2010年,傑克遜和她的團隊提出,這些氣泡比它們周圍的地幔含有更高的氧化鐵含量。固體氧化鐵會減慢地震波的速度,這可以解釋為什麽測得的穿過氣泡的速度很低。但是在CMB的極端溫度和壓力下,氧化鐵甚至可能是固體嗎?

現在,傑克遜實驗室的一項新研究對氧化鐵在類似CMB的溫度和壓力範圍內的行為進行了詳細的測量。由此產生的所謂相圖表明,與以前的理論相反,氧化鐵即使在非常高的溫度下也保持固態。這代表了迄今為止最強有力的證據,表明固體富鐵區域是ULVZs的現實解釋,並可能在深層羽流生成中發揮關鍵作用。這些發現激發了未來對固體富鐵材料的研究,以更好地了解地球的深層內部。

描述這項研究的論文發表在11月13日的《自然通訊》雜誌上。

在原子水平上,固體氧化鐵由鐵和氧原子以有序重複的模式整齊排列而成。隨著固體開始融化,原子失去了嚴格有序的結構,開始流動。這項新研究由前加州理工學院研究生vasi lije Dobrosavljevic(22年博士)領導,旨在通過實驗確定這種轉變發生的溫度和壓力。

幾十年來,在實驗中達到極端溫度和壓力一直是可能的,但實驗需要極小的樣本,小於人類頭發的平均寬度。使用如此小的樣本,檢測材料開始從固態向液態轉變的精確溫度是一項挑戰。十多年來,傑克遜和他的合作者一直在開發一種在高壓下探測熔化的技術。這項新研究利用這種被稱為穆斯堡爾光譜學的精確技術來觀察鐵原子的動態配置。

“我們用穆斯堡爾來回答關於鐵原子動態運動的問題,”Dobrosavljevic說。“在大約100納秒的短時間內,我們想知道:它們是像在固體中一樣幾乎不動,還是像在液體中一樣動了很多?我們的新研究用一種獨立的方法——X射線衍射——補充了穆斯堡爾譜學,使我們能夠觀察樣品中所有原子的位置。”

在一係列溫度和壓力下進行了幾十次實驗後,研究小組發現,在地球CMB的壓力下,氧化鐵的熔化溫度比之前估計的要高:超過4000開爾文,相當於大約6700華氏度。

這項研究還得出了一個意想不到的結果,即鐵材料中所謂的原子缺陷。

研究人員已經知道,在海平麵壓力下,每個氧化鐵樣品的原子結構中都有微小的規則排列的缺陷。對於每100個氧原子,隻有大約95個鐵原子,這意味著大約有5個鐵原子“失蹤”研究人員就這些原子級缺陷如何在更大範圍內影響材料展開了辯論——例如,它如何導電和導熱,或者在壓力下變形等等。這些參數對於理解行星內部至關重要,在行星內部,熱流和物質變形驅動著行星動力學。然而,缺陷在高壓和高溫下的行為,就像在CMB發現的那樣,直到現在還是未知的。

Dobrosavljevic和他的團隊發現,在比氧化鐵熔點低幾百開爾文的溫度下,微小的原子缺陷開始在固體材料中四處移動,變得“無序”這可以解釋為什麽以前的實驗表明氧化鐵在較低的溫度下熔化:那些實驗實際上看到的是缺陷的轉移,而不是整個晶體結構的熔化。

“在固體晶體轉變為液體之前,我們看到缺陷結構經曆了從有序到無序的轉變,”他說。“現在我們想知道這個新發現的轉變對像ULVZ這樣的富鐵區域的物理性質有什麽影響?這些缺陷如何影響熱量的傳輸,對於到達地表的上升流羽流的形成和生成意味著什麽?這些問題將指導進一步的研究。”

這篇論文的題目是“FeO中的熔化和缺陷轉變直到地球核-幔邊界的壓力”。

(责任编辑:原子少女貓)

手機氣囊支架品牌PopSockets泡泡騷杭州首店開業4月25日,手機氣囊支架品牌PopSockets泡泡騷杭州首店於杭州萬象城MIXC正式開業。...[详细]

手機氣囊支架品牌PopSockets泡泡騷杭州首店開業4月25日,手機氣囊支架品牌PopSockets泡泡騷杭州首店於杭州萬象城MIXC正式開業。...[详细] 莎朗史東回憶起這短往事,表示:「他(製片羅伯伊凡)戴著墨鏡在辦公室裡跑來跑去,向我解釋,我應該和鮑德溫發生關係,因為如果我和鮑德溫睡過,他的演出表現會更好。...[详细]

莎朗史東回憶起這短往事,表示:「他(製片羅伯伊凡)戴著墨鏡在辦公室裡跑來跑去,向我解釋,我應該和鮑德溫發生關係,因為如果我和鮑德溫睡過,他的演出表現會更好。...[详细] 可以發現,通過添加TPHP(CuCl2)HIL和帶有TPHP(CuCl2)HI和TPHP(LiClO4)EIL的PSC,透明QD-LED的效率進一步提高,達到19.77%的高效率。...[详细]

可以發現,通過添加TPHP(CuCl2)HIL和帶有TPHP(CuCl2)HI和TPHP(LiClO4)EIL的PSC,透明QD-LED的效率進一步提高,達到19.77%的高效率。...[详细] 如此計算下來,如果請一個家裝公司包工包料做裝修,那麽消費者實際用到裝修的費用在60%左右...[详细]

如此計算下來,如果請一個家裝公司包工包料做裝修,那麽消費者實際用到裝修的費用在60%左右...[详细] 前不久,李雪獲評第二屆全國鄉村振興青年先鋒。...[详细]

前不久,李雪獲評第二屆全國鄉村振興青年先鋒。...[详细] 是一種比病毒大、比細菌小的原核微生物,呈球形,直徑隻有O.3-0.5微米,它無運動能力,衣原體廣泛寄生於人類,哺乳動物及鳥類,僅少數有致病性。...[详细]

是一種比病毒大、比細菌小的原核微生物,呈球形,直徑隻有O.3-0.5微米,它無運動能力,衣原體廣泛寄生於人類,哺乳動物及鳥類,僅少數有致病性。...[详细] 黔西南州委書記、州長致廣大人才朋友的一封信廣大人才朋友們:人間最美四月天,春花爛漫展新顏。...[详细]

黔西南州委書記、州長致廣大人才朋友的一封信廣大人才朋友們:人間最美四月天,春花爛漫展新顏。...[详细] 圍繞以客戶為中心,為客戶提供智慧物流運營解決方案,東風商用車成為快遞物流、煤炭運輸、城市環衛等多運營場景的可靠之選。...[详细]

圍繞以客戶為中心,為客戶提供智慧物流運營解決方案,東風商用車成為快遞物流、煤炭運輸、城市環衛等多運營場景的可靠之選。...[详细] 集各方優勢於一身的好巧沙糖桔紅了,無疑是追求較高穩定收益經銷商的優質選擇,期待您的谘詢。...[详细]

集各方優勢於一身的好巧沙糖桔紅了,無疑是追求較高穩定收益經銷商的優質選擇,期待您的谘詢。...[详细] MM們運動時會感到腿變粗了,感覺小腿在長大,其實是因為腿部疲勞產生的緊繃感,不是真的長大。...[详细]

MM們運動時會感到腿變粗了,感覺小腿在長大,其實是因為腿部疲勞產生的緊繃感,不是真的長大。...[详细]